| ■堺今昔 |

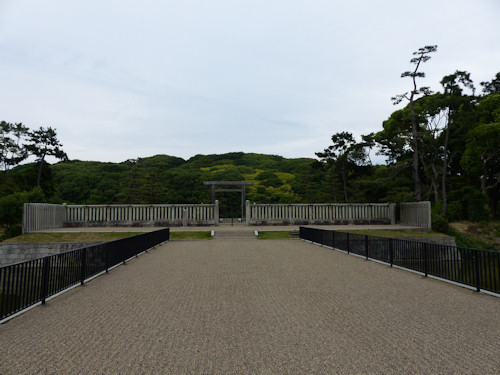

今回は、前回の話を少し引きずりながら、堺を紹介しようと思う。大阪市の南にある政令指定都市で、人口は80万人以上。大阪府で2番目に大きな市である。 ただ、私は大阪に暮らしていた頃、堺の街のイメージが今ひとつ掴めなかった。大阪の人に「堺の中心部はどこですか」とか「一番の繁華街はどこですか」とか訊いても、明確な返事が返って来ない。また、東京の銀座、新宿、渋谷、あるいは大阪のキタ、ミナミのように、写真を見て「あぁあそこだ」といったシンボリックな街並みは浮かばない。 何度か仕事で行ったことがあるが、同じような特徴のない街並みが続き、道路は広いし開放感はあるのに、どうも印象に残るような特徴的な場所がない。そのせいか、堺に一度行ってみると面白いですよという話は、ついぞ聞くことがなかった。 まぁそんな平凡な町なのだが、歴史的には石器時代から栄えていた場所で、多くの遺跡、古墳がある。また、戦国時代には自治組織を作って武士の支配を受けない自由都市として栄えている。街並みの中に埋もれているそんな痕跡をたどってみようかと、散歩方々出掛けた時の記録を書き留めておこうと思う。 大阪から堺へは幾つもの交通手段がある。今回は、戦国時代の自治都市の中で育った茶の湯の痕跡と、ずっと古い古墳時代の遺構を訪ねようという企画で、最寄駅として阪堺電車(はんかいでんしゃ)の宿院駅(しゅくいんえき)に向かった。 阪堺電車は、前回大阪市の南部を散策するのに使った路面電車である。あの時と同じく天王寺駅前から出発することにした。今回は浜寺駅前(はまでらえきまえ)まで行く路面電車に乗る。前回は住吉鳥居前(すみよしとりいまえ)まで乗ったのだが、今回は更に先に進む。 住吉鳥居前までは一般道を走ったり、専用の線路に入ったりを繰り返すのだが、住吉鳥居前から先は専用の線路を走り続ける。信号がないのでスイスイと進むが、如何せん路面電車だからすごいスピードが出るわけではない。電車を使って堺に行くことを考えれば時間がかかる。大和川(やまとがわ)手前のあびこ道という駅に、大きな車両基地がある。それであびこ道止まりという電車が結構あるんだなと納得する。 大和川が大阪市と堺市との境界で、ここを渡ると堺市である。路面電車は専用の線路を進んだ後、大きな幹線道路に出て、道路と分離帯で仕切られた専用の線路を走る。この道路が、昔の紀州街道(きしゅうかいどう)である。天王寺駅前を出てから40分ほどして宿院の駅に着いた。横断歩道を渡ってまず向かったのは、すぐ近くにある千利休(せんのりきゅう)の屋敷跡である。  屋敷そのものはもちろん残っていないが、敷地に井戸だけが残っている。敷地は塀で囲まれ門までついている。冒頭に掲げた写真がその外観である。敷地内には無料で入れるが、よく整備されており、ボランティアのガイドさんがいる。訊いたら、裏千家の管理になっているそうである。なるほど、それでこんなに立派な設えになっているのかと納得する。 茶道に縁のない人でも、千利休の名は知っているだろう。簡素な庵で亭主と客が向かい合ってお茶を頂きながら精神的交流を行うことに重きを置いたわび茶を完成させた茶人で、茶聖(ちゃせい)と呼ばれることもある。 元々利休は商人である。堺の豪商「魚屋(ととや)」に生まれた。この場所は、その魚屋があった場所らしい。魚屋は屋号であって、文字通り魚を売っていたわけではないとボランティアの方が解説してくれた。利休の生家は、貿易品・海産物の運送や保管を生業にしていたようだ。もちろん、今残っているような狭い敷地ではなく、相当の広さがあったと想像される。 利休はやがて家業を継ぐという予定の下で、堺の商人としての教養習得のため、若い頃から茶の湯に親しんだという。同じく堺の豪商にして茶人の武野紹鴎(たけのじょうおう)に師事している。 最初に日本にもたらされた茶は、遣唐使により中国から薬として持ち込まれた。平安時代のことである。やがて鎌倉時代に禅宗が中国から伝わると、精神修養の道具として再び茶が注目される。日本に最初に禅宗を伝えた臨済宗(りんざいしゅう)の開祖栄西 (えいさい)は、茶の種を持ち帰り栽培法を広めた。同時に喫茶養生記(きっさようじょうき)を記し、茶の栽培方法や飲み方、その効用を解説した。 日本でお茶を栽培するようになると、僧侶だけでなく公家、武家のみならず庶民にも少しずつお茶を飲む習慣が広がっていく。公家や武家など富裕な人々の間では、屋敷の立派な部屋で豪華な茶器を使って派手にお茶を飲むことが流行したが、こうしたお茶の飲み方に対して、地味な茶碗を使い精神的深みを求めるお茶の楽しみ方を追求する流れも生まれた。その代表格が村田珠光(むらたじゅこう)である。 村田珠光は禅僧として臨済宗大徳寺派の一休宗純(いっきゅうそうじゅん)に師事し、同時に茶の湯にも親しんだ。禅宗的な色彩の濃い質素な茶の湯の形を追求し、茶と禅を同一視する茶禅一味(ちゃぜんいちみ)を目指した。 千利休の茶道の師である武野紹鴎は、この村田珠光の孫弟子に当たる。村田珠光に始まる精神的要素の強い簡素な茶の湯は、武野紹鴎を経て千利休の時代に完成することになる。 写真の井戸は、千利休がお茶を入れるのに使った水を汲んでいた井戸とされており、井戸の底に椿の炭を敷いていたことから、椿の井戸と呼ばれている。井戸の屋根は、大徳寺三門の古くなった部材が使われている。 この周囲は多くの商家が軒を並べ、茶の湯は当時の商人のたしなみであったようで、そうした経緯から堺にはお茶請けの和菓子を扱う老舗が多くあると聞く。そうした菓子商のひとつに生まれた娘が、やがて歌人として明治から昭和にかけて時代を駆け巡ることになる。与謝野晶子(よさのあきこ)である。  与謝野晶子の生家跡は、千利休屋敷跡からすぐのところにある。生家は菓子商で「駿河屋」という屋号であった。写真に写る大きな道路が紀州街道で、私が路面電車に乗って来た道である。この日降りた宿院駅から歩いて少し戻れば、この生家跡に着く。 晶子は女学校に入学して古典に親しみ、やがて小説にも興味を示すようになる。学校卒業後は家業を手伝っていたが、その傍らで和歌を投稿するようになる。そんなある時、先ほどの路面電車の終点である浜寺駅前近くにある浜寺公園(はまでらこうえん)の旅館で歌会に出席し、与謝野鉄幹(よさのてっかん)と出会うのである。 この与謝野鉄幹という人は、元々は教師なのだが、現代であればどうしようもない不良教師で、何人かの女子学生と関係を持ち子供まで出来てしまったという問題児である。鉄幹が晶子と出会った時、まだ20台後半だったが、既に奥さんは2人目だった。しかし、晶子と不倫の関係になる。周囲からは当然ながら顰蹙を買ったが、鉄幹は妻と離婚し晶子と結婚する。 与謝野晶子の処女歌集「みだれ髪」が出るのはこの頃で、鉄幹が出版をバックアップした。しかし、まだ男女の恋愛に関して保守的だった明治の時代に、女性の恋愛感情を赤裸々に歌う晶子の歌集は、轟々たる非難を浴びる。一方で新しい時代の歌だと高く評価する論評もあり、こうした賛否両論の批評の対象になった与謝野晶子は、一躍有名人になるのである。 その子二十 櫛にながるる黒髪の おごりの春のうつくしきかな やは肌のあつき血汐にふれも見で さびしからずや道を説く君 むねの清水あふれてつひに濁りけり 君も罪の子我も罪の子 晶子が鉄幹に出会ったのが二十歳のときである。いずれの歌も有名だが、こうして見ると、女性の官能を赤裸々に歌った晶子の作品は、登場が早すぎたのかもしれない。 さて、与謝野晶子の生家跡を離れて、旧紀州街道と交差するフェニックス通りを歩く。交差点からすぐのところに鳥居があるが、ここが、先ほど下りた宿院駅の名前の由来になっている神社である。  ここは、前回訪れた大阪の住吉大社(すみよしたいしゃ)の御旅所(おたびしょ)である。神社の祭礼の際にお神輿が出るが、あれは本殿の神様を一時的に乗せて運んでいるのである。その向かう先でお神輿は休んだり、一泊したりするが、その場所を御旅所と言っている。神様だってたまには旅行したいということだろう。 住吉大社のお神輿は8月にここまで来るらしいが、住吉の神様の宿ということで、宿院頓宮(しゅくいんとんぐう)と呼ばれている。創建年代は不明の歴史ある神社だが、空襲で焼けてしまい戦後に再建された。 元は住吉大社だけの御旅所だったのだが、明治になってからは、堺にある大鳥大社(おおとりたいしゃ)の御旅所にもなっている。大鳥大社は和泉国(いずみのくに)の一宮(いちのみや)で格式の高い神社である。全国に大鳥神社を名乗る神社があるが、その総本社に当たるのが、この堺市の大鳥大社である。 ちなみに、この大鳥とは何かということになるが、日本神話で有名な日本武尊(やまとたけるのみこと)を指している。私は別の日に大鳥大社を訪ねたことがあるのだが、境内にちゃんと日本武尊の立像があった。 日本武尊は、第12代の天皇である景行天皇の皇子だが、若い頃から乱暴者で父の景行天皇から疎んじられていた。日本武尊を近辺に置いておくと危ないと考えた景行天皇は、日本武尊に西日本の平定を命じる。日本武尊は熊襲(くまそ)や出雲(いずも)と争い、それに成功するとすぐさま東日本の平定を命じられ、今度は蝦夷(えみし)を成敗に出掛ける。まさに八面六臂の活躍で父の命に応えるが、自分自身、父から必ずしも愛されていないと感じながら戦い続ける。そして、東国から大和に帰って来る途中で、受けた傷が元になって伊勢で死去する。 日本武尊の遺体は伊勢国に葬られたが、魂が白鳥となって大和目指して飛び立ち、最初、大和国琴引原(現在の奈良県御所市)に降り、また飛び立って河内国古市(現在の大阪府羽曳野市)に降りたが、最後に大鳥の地に舞い降りたので、社を建てて祀ったというのが、大鳥大社の言い伝えである。ちなみに、現在の御所市と羽曳野市には白鳥陵(しらとりのみささぎ)がある。 ところで、この宿院頓宮のすぐ横には、飯匙堀(いいがいぼり)という堀がある。どんなに雨が降っても水が溜まることがないという不思議な言い伝えのある場所で、日本神話に出て来る山幸彦(やまさちひこ)・海幸彦(うみさちひこ)の物語と関係があるということになっている。 この話は有名なのでご存知の方も多かろう。二人は兄弟で、弟の山幸彦は山で猟をして生活を立て、兄の海幸彦は海で漁をして暮らしていた。二人はあるとき道具を交換し、山幸彦は海で漁をし、海幸彦は山で猟をする。しかし、山幸彦は兄の海幸彦から借りた釣り針を無くしてしまう。困った山幸彦はたくさんの釣り針を作って兄に許してもらおうとするが、兄の海幸彦は、元の釣り針でないとダメだと言い張る。 海辺で嘆き悲しむ山幸彦のところに潮の神様が来て、綿津見神(わたつみのかみ)のところに行くよう助言する。海の中の綿津見神の宮殿に行った山幸彦は歓迎を受け、娘の豊玉姫(とよたまひめ)と結婚してそこで暮らすことになった。3年の後、地上に帰る段になって、無くした釣り針を探して返してもらったうえ、潮盈珠(しおみつたま)と潮乾珠(しおふるたま)という不思議な力を持った小さな玉をもらう。潮盈珠をつければ潮が満ちて来て、潮乾珠を身につければ潮が引いていくという効果があった。 地上に戻った山幸彦は、この不思議な玉を使って兄をこらしめたというのが話のあらすじなのだが、この時に山幸彦がもらった潮乾珠が、この飯匙堀に埋まっているという伝説があるのである。その力で、幾ら雨が降っても水が満ちることがないということになっている。 こういう話を聞くと、昔の人の想像力の豊かさに敬服する。現代人なら、どうして九州にいたはずの山幸彦がここにいたんだとか、潮盈珠の方はどこに行ったとか、色んな理屈をこねくり回して話を面白くなくしてしまう気がするが、昔の人はおおらかで、物語を楽しむ知恵があったのだろう。 さて、この宿院頓宮の裏側に、千利休の師であった武野紹鴎の屋敷跡があるので、見に行こうと思う。  これはかなり分かりにくい場所にあった。私は、案内板か何かあるだろうと思っていたのだが、全く何もない。しかも、空き地の隅に石柱があるだけなので、気を付けていないと見逃して通り過ぎてしまう。先ほどの千利休屋敷跡とはえらい違いだ。やはりスポンサーが付いているのといないのとでは、大きな差が出るということだろう。 武野紹鴎は上にも述べたように村田珠光の孫弟子であり、千利休や今井宗久など多くの茶人を育てたことで知られている。与謝野晶子生家跡や宿院頓宮、飯匙堀などに寄っていたものだから時間を食ってしまったが、先ほどの千利休屋敷跡からまっすぐ来ればさして時間は掛からない。要するに、二人はご近所だったということだ。 武野紹鴎については、前回大阪市内の天下茶屋(てんがちゃや)跡近くにある天神ノ森天満宮(てんじんのもりてんまんぐう)を訪れた際に少し紹介した。天満宮のある辺りが、紹鴎が晩年隠棲していた場所で、別名を紹鴎の森(じょうおうのもり)とも呼ばれていたと説明した。 武野紹鴎は、堺で武具を扱う豪商の家に生まれたが学問好きで、和歌を学んだ後、31歳で出家している。上に述べたように、禅宗の流れを汲んだお茶の在り方として茶禅一味を追求し、亭主と客とが向き合うための3畳前後の狭い茶室を考案したと言われる。出家して後は、堺にある臨済宗大徳寺派の南宗寺(なんしゅうじ)に参禅したが、お茶に関してはもっぱら京都で研鑽を積んだ。 武野紹鴎屋敷跡の解説板に、千利休が弟子入りした時の話が書かれている。利休らしいエピソードなので紹介しておこう。利休がまだ、本名の田中与四郎(たなかよしろう)を名乗っていた頃の話である。 紹鴎が利休に庭の掃除をさせたところ、きれいになった庭に、わざわざ木を揺らして落ち葉を何枚か落とした。その方が風情があるという利休の感覚に感心し、紹鴎は弟子入りを許したという。 さて、武野紹鴎の弟子で、千利休と並ぶ有名な茶人に今井宗久(いまいそうきゅう)がいる。その息子である今井宗薫(いまいそうくん)の屋敷跡が、これまたすぐ近くにあるので立ち寄ってみることにした。  これも道路に面した石碑と案内板だけで分かりにくいが、こちらの方が大きな通りに面しているだけあって見逃す可能性が低い。 今井宗薫は安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍した茶人で、豊臣秀吉、徳川家康・秀忠・家光に仕え、いずれも将軍の茶事を司る茶頭(さどう)を務めている。 父の今井宗久は有名な茶人で、千利休、津田宗及(つだそうぎゅう)と共に、織田信長の茶頭を務めた。この三人は天下三宗匠(てんかさんそうしょう)と呼ばれているが、いずれも堺の商人である。 昔から国際貿易港として栄えた堺は、室町時代末期に足利将軍家の力が弱まるにつれて自治の機運が高まり、会合衆(えごうしゅう)と呼ばれる豪商たちが自治組織を結成していく。堺は単に貿易で経済的に潤っていただけでなく、刀や鉄砲を自ら製造する能力を有していた。当時としては、国内屈指の軍需産業地帯だったのである。これが現代において、堺の刃物が伝統産業として有名になる核になっている。 海に面している堺は守りやすい地であったようで、陸続きの部分には濠をめぐらし門を構え、防衛にも力を入れた。こうした都市を環濠都市(かんごうとし)というが、堀については現在も一部が残っているし、かつての環濠の遺跡も発掘されている。当時の宣教師の残した記録によれば、相当強固な防衛だったようで、それを可能にするだけの財力が、堺にはあったのである。 やがて次期将軍候補である足利義昭(あしかがよしあき)を奉じて上洛した織田信長は、堺の経済力と軍需産業としての能力に注目する。逆らう者は滅ぼすという信長も、堺は利用価値が高いので灰燼に帰して欲しくない土地だったに違いない。一方、凶暴な信長の餌食になることを恐れた堺の会合衆も、妥協できる範囲内で信長と共存する道を選ぶ。その橋渡しのキーマンになるのが、今井宗久と津田宗及なのである。 今井宗久は武野紹鴎の弟子というだけでなく、紹鴎の娘を娶り、茶器の類を譲り受けている。従って、今流に言えば、千利休と今井宗久は兄弟弟子ということになろうか。ただ、利休に匹敵するほどの貢献を茶道の歴史に残したかと言えば、そこまでのことはない。 そもそも、この時代の天下人の茶頭とは、茶の師匠というだけでなく政治的な動きもする側用人的な存在であった。歴史物のドラマに出て来る秀吉と利休の関係を見ても分かる通り、利休はただ茶を点てているだけではない。政治的助言をし、様々な人間関係を取り持ちもする。今井宗久も信長に重用されて、そうした政治面で茶頭としての役割を果たした。幾つもの特権を得ると共に、天下統一を支える役割を担ったのである。 さて、この屋敷跡の主である宗久の息子の宗薫だが、最初は秀吉に仕えていたものの、秀吉の死後は徳川家康に接近したため、大坂冬の陣では家康に通じているとして家財を没収され、大坂城に監禁されている。やがて逃れて家康に付き従い、やがて茶頭となるのである。当時の茶人はお茶だけやっていたのではダメで、天下の形勢を読んで政治的にうまく立ち回らなければならなかったわけである。 一旦家財没収の憂き目に遭った今井宗薫だが、この屋敷跡にあった屋敷は、千利休に師事し利休十哲(りきゅうじってつ)にも数えられる織田有楽斎(おだうらくさい)から譲り受けたものと言われている。 さて、この今井宗薫の屋敷跡を南に下っていったところに、南宗寺(なんしゅうじ)という茶の湯とゆかりの深いお寺があるので、立ち寄ってみることにした。  南宗寺は臨済宗大徳寺派の寺で、一向一揆に急襲され非業の死を遂げた父、三好元長(みよしもとなが)の菩提を弔うため、畿内屈指の戦国大名だった三好長慶(みよしながよし)が室町時代後期に建てたお寺である。 三好氏の依頼で大徳寺住持だった大林宗套(だいりんそうとう)が開山したが、最初に建てた寺は戦国時代の戦火に幾たびもさらされ焼失している。現在の場所に南宗寺を再興したのは、沢庵和尚の名で知られる沢庵宗彭(たくあんそうほう)であり、彼もまた大徳寺の住持を務めた高僧である。しかし、沢庵が再興した南宗寺も第二次大戦の戦火に遭って一部が焼失している。 大徳寺は京都にある臨済宗の有名なお寺だが、お茶の世界とも縁が深い。お茶の歴史からいって禅宗自体が茶の湯と深い関係にあるわけだが、とりわけ大徳寺は、今のわび茶の源流である村田珠光が、大徳寺の住持を務めた一休宗純に師事したことが縁で、その後、孫弟子である武野紹鴎や、その弟子の千利休をはじめとして、数々の茶人が関係を持つことになった。 ただ、よく知られていることだが、この大徳寺が千利休の切腹に関係している。利休は、当時一層だった大徳寺の三門の改修費用を出し、二層仕立てとし金毛閣(きんもうかく)と名付けた。大徳寺はこれに感謝して、新たに造られた三門上層の楼内に利休の木像を安置した。これを聞いた秀吉は、大徳寺の三門は自分も含めて高貴な人々が通るのに、その上に自分の木像を置いて踏みつけにするというのはけしからんと激怒したといわれる。 秀吉は利休に対し、堺に蟄居するよう命じる。この蟄居の場所が、最初に訪れた千利休の屋敷跡かどうかは分からない。ただ、相当まずい事態になったことは確かなので、利休の弟子でもある諸大名が助命嘆願に動いた。もしかしたら利休がこの時点で真摯に秀吉に侘びを入れたら命は助かったのかもしれないが、利休はそうはしなかった。このため、ついに切腹を言い渡され、京都の聚楽屋敷内で切腹して果てる。その首は、京の一条戻橋(いちじょうもどりばし)で、大徳寺三門にあった利休の木像と共にさらされた。秀吉は利休の木像を磔にし、その足元に木像が踏みつける形で利休の首を置いたという。 切腹を見届け首を持ち帰る役割でやって来た使者に対し、利休が茶を点てたというのは有名な話である。 話を南宗寺に戻そう。門を入ると、いきなり墓地である。入り口の案内図を見ると、ここは幾つものお寺が集まっている場所で、門からかなり奥に入らないと南宗寺に辿りつけない。墓地を抜けたところで、国の重要文化財に指定されている甘露門(かんろもん)が出迎えてくれる。いわゆる山門だが、残念ながら下をくぐることは出来ない。門の傍らには、三好長慶の坐像がある。  ここから暫く行ったところに塀に囲まれた南宗寺の門があり、門内にある墓地の脇を進むと拝観受付がある。そこから先は写真撮影禁止なので写真はないのだが、ボランティアのガイドさんが付ききりで、丁寧に案内をしてくれた。 南宗寺は、そんな大徳寺とも、また堺の豪商であった茶人たちとも縁が深い。武野紹鴎や千利休もこの南宗寺に参禅している。そんな縁で、寺院内の墓所には二人の供養塔が並んでいる。 武野紹鴎の供養塔は、茶人にふさわしく茶釜の形をした石で出来ている。灯籠のように真ん中が空いており、ガイドさんの説明では、耳を近付けるとシュンシュンとお湯の湧く音が聞こえるという伝説があるそうだ。 一方、利休の供養塔の方は、利休ひとりではなく、表千家(おもてせんけ)、裏千家(うらせんけ)、武者小路千家(むしゃのこうじせんけ)の三千家一門の供養塔が並んでいる。三千家が一堂に会している供養塔は、全国でもここだけだそうである。簡素な門まで付いていて、さすがに立派な構えである。 有名なことであるが、利休切腹後、息子の千道安(せんのどうあん)、後妻の連れ子で養子の千少庵(せんのしょうあん)の二人も蟄居となって千家は取り潰し状態となる。数年の後、許されて自由の身となった二人はそれぞれ、利休ゆかりの堺と京に住む。堺に移った息子の道安はやがて秀吉の御前で茶を点てるまでになったが、若くしてこの世を去る。こうして堺の千家は途絶えるのである。 一方の千少庵は、大徳寺にいた息子の宗旦(そうたん)を呼び戻し家督を継がせる。 宗旦は利休流のわび茶の普及に努め、弟子も増やす。宗旦には4人の息子がいたが、折り合いの悪い長男を除いて、残りの3人がそれぞれ新たな家を興すことになる。 家督を継いだのは三男の宗左(そうさ)で、同時に少庵以降京の千家に伝わる大徳寺の門前の茶室不審庵(ふしんあん)を譲り受ける。この後、隠居した宗旦は、屋敷の裏に今日庵(こんにちあん)、寒雲亭(かんうんてい)、又隠(ゆういん)の三つの茶室を建てて、四男の宗室(そうしつ)と共に移り住む。やがて、これらの茶室は宗室が譲り受けることになる。そして、一旦養子に出て茶の湯から離れていた次男の宗守(そうしゅ)も晩年茶道の世界に戻り、官休庵(かんきゅうあん)という茶室を開く。この三人がそれぞれ表千家、裏千家、武者小路千家を開き、三千家の歴史が始まるのである。 南宗寺境内には、他にも利休が愛用していた架裟形手水鉢(けさがたちょうずばち)や、利休好みとされる茶室実相庵(じっそうあん)がある。私が訪れた際には実相庵は修繕中のようで、全景を見ることが出来ず残念だった。ただ、これはあくまでも利休好みというだけで、利休作ではない。利休自身が建てた茶室で現存するものは、京都の大山崎にある待庵(たいあん)のみである。 また、武野紹鴎にちなんだものとしては、愛用の六地蔵石灯篭(ろくじぞういしとうろう)がある。他には、信長の時代に、千利休、今井宗久と共に天下三宗匠と称され、堺と信長とのパイプ役も務めた豪商にして茶人の津田宗及一門の墓も南宗寺内にある。  上は南宗寺の入り口と禅堂の屋根を写したものだが、この奥に、枯山水の庭がある。これは、利休亡き後天下一の茶人となった弟子の古田織部(ふるたおりべ)好みの庭と伝わっている。但し、ガイドさんによると、織部自身が作庭したわけではないとのことだった。 利休には多くの弟子がいたが、古田織部は利休七哲(りきゅうしちてつ)に数えられる高弟である。秀吉の怒りに触れて堺での蟄居を命じられた利休が京を去るに当たり、巻き添えになることを恐れた弟子たちの多くは息を潜めていたが、古田織部と細川三斎(ほそかわさんさい)の二人だけは船着場で堂々と利休を見送っている。細川三斎は戦国大名細川忠興(ほそかわただおき)としての方が有名だが、茶の世界においては利休七哲の中でも特に優れていたと言われる利休門三人衆(りきゅうもんさんにんしゅう)に数えられている。利休門三人衆はいずれも、信長・秀吉に仕えた戦国武将である。 さて、古田織部であるが、彼もまた古田重然(ふるたしげなり)という名の戦国大名であり、信長・秀吉に仕え数々の合戦に出陣している。秀吉の死後は徳川方についたが、豊臣方との通謀を疑われて切腹を命じられている。これにより古田家は断絶、つくづくこの時期の有名茶人は、政治に左右される存在なのだと思う。 古田織部の茶の湯は、利休の流れを汲むが、利休に比べて前衛的だったと言われている。前例を踏襲するのではなく自分なりの創意工夫を施し、大胆かつ自由に、新しい美を求めようとした。それが織部好みと言われる気風を生み出し、人気を博したと聞く。 織部が茶人として頭角を現すのは利休の死後で、戦国大名だった地位を活かしながら、朝廷や寺社、豪商たちとも交わり、織部流の茶の湯を広めていった。やがて徳川の二代将軍だった徳川秀忠に茶の湯を指南するところまで登りつめ、天下一の茶人として賞賛を集める。こうした人脈の広さを徳川方が警戒したという説もあり、当時の茶の湯は何とも生臭い面があったようだ。 織部の弟子もまた多いが、遠州流(えんしゅうりゅう)茶道の祖である小堀遠州(こぼりえんしゅう)こと小堀政一(こぼりまさかず)もそのひとりである。彼もまた大名であるが、秀吉に仕えていた時代に古田織部に茶を習い、後に三代将軍徳川家光に茶の湯を指南するまでになる。  最後に、茶の湯とは全く関係ないが、南宗寺には面白い言い伝えがあるので、紹介しておこう。それは、重要文化財のこの唐門の奥と関係している。 南宗寺には、開祖である大林宗套と中興の祖である沢庵和尚を祀る開山堂があったが、第二次大戦中の空襲で焼け落ちた。その焼け跡から墓碑銘のない墓石が出て来た。さて、これは誰の墓かというところから話は始まる。 その開山堂跡地の脇に、坐雲亭(ざうんてい)という古いお堂がある。ここには、徳川2代将軍の秀忠と跡を引き継いだ3代将軍の家光が、1ヶ月の間に相次いで訪れており、それは何のためだったのかという話と墓碑銘のない墓石とが結び付いていく。 豊臣方と徳川方の最終決戦となった大坂夏の陣の際、最後で最大の合戦が天王寺を中心とした辺りで繰り広げられたのは有名なことである。ここで大活躍をしたのが、真田幸村(さなだゆきむら)の名で親しまれる武将、真田信繁(さなだのぶしげ)で、僅かな手勢で徳川方陣地の正面から突撃して切り崩し、背後の本陣にいた徳川家康の近くまで達した。本陣は大混乱に陥り、駕籠に乗って逃げ回る家康はこのとき、切腹を覚悟したと伝えられる。 この逃げ回る駕籠を怪しんだのが、後藤又兵衛(ごとうまたべえ)として有名な後藤基次(ごとうもとつぐ)で、上から駕籠を槍でついた。中に乗っていた家康は重症を負い、戦場を離れて堺まで連れて行かれたが、駕籠を開けてみると絶命していた。慌てた徳川方は、この事実を伏せて影武者を立て、遺体をひそかに日光東照宮へ運ばせた。そして、ここが事実上の家康の逝去の地だったので、将軍交代のおりに新旧の将軍が菩提を弔いつつ報告のために、わざわざ南宗寺まで訪れた。 まぁこんな伝説がまことしやかにささやかれるようになったのである。歴史上の事実を言えば、天王寺近辺の最終決戦の際に、既に後藤又兵衛は戦死しているので、この話はあり得ない。 ただ、ガイドさんが写真を見せてくれたのが、当時家康が乗っていたとされる駕籠である。この駕籠は現存しており、屋根から床に向けて槍が付き抜けた跡がハッキリ残っている。また、開山堂のすぐ裏に東照宮が建てられたという事実もある。先ほどの唐門は、この東照宮の門であり、屋根瓦には葵のご門がついている。残念ながら東照宮自体は第二次大戦の空襲で失われたが、今では徳川家ゆかりの有志により、堂々と徳川家康の墓が建てられている。 歴史ミステリーとしてはなかなか面白く、それを支える傍証があるところが単なる伝承とは一味違うところである。 さて、そろそろ茶の湯の世界に別れを告げて、ぐっと古い古墳の世界に向かうことにしよう。目指すは大仙公園(だいせんこうえん)である。 南宗寺を出て南東に進み、第二阪和国道という大きな道路に出る。ここを南西に少し行くと御陵通りという道路に交差する。あとは御陵通りをひたすら南東に進むだけだ。大仙公園は大きな公園だが、端にたどり着くのに南宗寺から2kmほどある。距離的にはたいしたことないが、ひたすら交通量の多い自動車道を歩くので、味気ない散歩である。こういう道だと、歩いていてもリフレッシュ出来ないので、疲れ方が違って来る気がする。 大仙公園は相当大きな公園で、芝生広場や日本庭園、散策路のほか、図書館、博物館、茶室まである。しかし、この公園がどこの公園とも違うのは、公園内に幾つもの古墳があることであろう。  上の写真は、園内にある古墳のひとつで、孫太夫山古墳(まごだゆうやまこふん)と呼ばれるものである。孫太夫という人が埋葬されているわけではなく、埋葬者は不明だが、一応宮内庁と堺市の共同管理になっている。ちなみに、孫太夫というのは誰かというと、以前、この古墳のある土地を持っていた庄屋さんの名前だそうである。 この公園内には、案内板に載っているだけで5つの古墳がある。古墳群の中に作られた公園という感じである。そもそもこの一帯は、百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)と呼ばれる古墳の集積地で、東西南北4km四方に100基を超える古墳があったという。都市開発の過程で多くが失われたが、現存するものだけでもまだ44基ある。公園内に古墳が5つもあると驚いている場合ではないのである。 街のど真ん中にこれだけの古墳の集積地があるというのは驚くべきことだが、それだけ堺の歴史が古いということだろう。そもそもこの辺りは石器時代から開けていた土地で、竪穴式住居の跡などが発掘されていると聞く。この周辺にある古墳群は、大和朝廷が出来て以降のものと思われるが、朝廷にとっては堺が重要な土地だったということを示しているようだ。 この古墳群から東に真っ直ぐ行けば、奈良の天理市と桜井市の中間辺りにぶつかる。その南は飛鳥の地ということになる。そして、その経路上に当たる羽曳野市や藤井寺市を中心に、もうひとつ大規模な古墳の集積地がある。こちらは、古市古墳群(ふるいちこふんぐん)と呼ばれている。 最初の方で、宿院頓宮に立ち寄った際、大鳥大社の話をした。大鳥とは、死後に白鳥になって飛び去ったと伝えられる日本武尊のことで、白鳥陵が奈良と大阪にあると書いたが、大阪にある白鳥陵は、この古市古墳群の中にあるのである。 古市古墳群も古墳の数は多く、東西南北4kmの中に120基を超える古墳が造成されたようだ。そのうち現存するものは43基。百舌鳥古墳群に匹敵する規模である。 さて、大仙公園の中も外も古墳だらけということはご理解頂けたであろうが、このままだと古墳の公園というだけで終わってしまう。それでは申し訳ないので、大仙公園内にある茶の湯に関わる話も紹介しておこう。  園内には、堺市の博物館があり、その敷地内に千利休、武野紹鴎の坐像と2つの茶室がある。上の写真は、そのうちの黄梅庵(おうばいあん)の方を写したものである。 黄梅庵は元々ここにあったものではなく、奈良県橿原市の北西に位置する今井町(いまいちょう)にあったものである。 今井町は、歴史的には奈良の興福寺(こうふくじ)の寺領だったが、鎌倉時代に浄土宗が広まると町内に信徒が増え、興福寺と争うようになった。やがて戦国時代の騒乱に乗じて、浄土真宗本願寺派の信徒(門徒)たちが町を自衛し、自治的な都市が形成される。元々交通の要所であったため、経済的には裕福で、周囲に濠を掘って、堺と同じように環濠集落とし、土塁を築いて自衛した。 今井町内には商家が栄え、堺同様、茶道などの文化も広まった。そうした商家のひとつに豊田家があり、今でも屋敷が残っている。黄梅庵は、この豊田家の茶室であり、それを、明治から昭和にかけて活躍した財界人の松永安左エ門(まつながやすざえもん)が譲り受け、自ら愛用した。 松永安左エ門は、民間主導の電力会社再編に乗り出し電力王の名を欲しいままにした人物だが、同時に耳庵(じあん)の号を持つ茶人である。彼がこの茶室を譲り受けた当時は今井宗久の茶室と伝えられていたが、その確証はなく、今では今井宗久・宗薫親子ゆかりの茶室ということになっている。ちなみに、黄梅庵の名は松永安左エ門が付けたものである。 公園内のもうひとつの茶室である伸庵(しんあん)は、昭和初期に建てられたもので、こちらでは立礼席で気軽に抹茶を楽しむことが出来る。 さて、話を古墳に戻そう。百舌鳥古墳群内の全ての古墳を見るなど、到底無理なことではあるが、せめて大仙公園内にある5基の古墳は全て見ようと園内を一周することにした。公園を取り囲むように古墳があるので、外延部をぐるりと回るような形になる。園内が広いため、結構時間がかかる。南宗寺を出た時には晴れていたが、大仙公園に来る途中で曇り出し、空は厚い雲で覆われている。夕方からは降水確率が上がるという天気予報だったので、急いで回ろうと足を速めた。 最後5つ目の七観音古墳(しちかんのんこふん)は小ぶりの円墳で、一時荒れていたものを盛り土をして修復し、サツキが植えられているため、最初はてっきり花壇だと思った。 さて、この七観音古墳のところに公園の南入り口があるが、その向こうに大きな山が見える。実はこれも古墳で、履中天皇陵(りちゅうてんのうりょう)である。  せっかくだから間近で見ようと、一旦公園を出て履中天皇陵の周囲を少し歩いたが、周りを家と自動車道が囲んでいて、うまく見えない。おそらく反対側の拝所まで行けば展望が開けるのだろうが、日本で3番目という大きさなので時間がかかりそうだ。空模様も気になるので、残念だが断念する。 履中天皇陵は、考古学の世界では上石津ミサンザイ古墳(かみいしづみさんざいこふん)と呼ばれており、5世紀前半に造営された前方後円墳である。周囲に陪塚(ばいづか)が幾つかあり、先ほど大仙公園内で見た七観音古墳も、履中天皇陵の陪塚のひとつと推定されている。 履中天皇は、仁徳天皇(にんとくてんのう)の次の天皇で、おそらく実在したであろうと言われている応神天皇(おうじんてんのう)の二代後ということになる。中国の歴史書の中に「倭の五王(わのごおう)」という5人の天皇が出て来るが、そのうちの一人が履中天皇ではないかとも言われている。ただ、確証はない。まぁその程度にしか分かっていない天皇なのである。 さて、帰る前にもう一つ天皇陵を見ることにする。大仙公園の北にあって、大仙公園よりも大きな仁徳天皇陵である。  仁徳天皇陵は考古学的には大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)と言うらしいが、とにかくでかい。幅654m、長さ840mで、あの教科書に載っている形を見ようとしたら、飛行機から見るしかないと言われている。仁徳天皇陵の北西1km辺りに堺市役所があり、21階の展望ロビーは地上80mらしいが、後日そこから見たものの、あの形はハッキリ見えず、何となく分かる程度だった。あべのハルカスの展望台からも仁徳天皇陵を見たことがあるが、今度は遠すぎるため、巨大な森としか見えなかった。 もちろんのことながら、古墳としては全国最大規模であるが、では2位はどこかというと、先ほど話題に出した古市古墳群にある応神天皇陵である。3位はついさっき見た履中天皇陵だが、地図で確認する限り、仁徳天皇陵と履中天皇陵では大きさがまるで違う。 ただ、謎が一つあって、皇位は仁徳天皇から履中天皇へと移っているのだが、仁徳天皇陵よりも履中天皇陵の方が古いのである。これはいったいどうしたことかという話だが、こうした事情もあって、いまだに上石津ミサンザイ古墳とか大仙陵古墳とかいった考古学上の名前が大手を振ってまかり通っているらしい。そうは言っても、平安時代に記された延喜式(えんぎしき)では、大きさまで書いてこれが仁徳天皇陵と言っているから、宮内庁はこれしきのことでは折れないわけだが・・・。 仁徳天皇については多くの業績が記録に残されており、その統治は慈愛に満ちていたとされている。有名な話として、民の家から竈の煙が出ていないことを見て嘆き、3年間租税を免除し朝廷自ら倹約に努めたというエピソードがある。 一方、以前奈良散歩記で佐紀路(さきじ)に行った際に書いたが、仁徳天皇の最初の皇后である磐之媛命(いわのひめのみこと)の陵墓は、ここから遠く離れた奈良市内にある。仁徳天皇が他の女性と密会したことを知った磐之媛命が怒って、別居状態になったらしい。磐之媛命は別居したままの状態で亡くなってしまい、陵墓も離れ々々ということになっている。良き夫ではなかったのか、それとも妻が意固地過ぎたのか。 さて、そうこうしているうちに、厚い雲に覆われた空からポツリと雨が降って来た。これは大変と家路を急ぐことにする。天気がもう少し良ければ、仁徳天皇陵を北に抜けて、もう一つの天皇陵である反正天皇(はんぜいてんのう)の前方後円墳も訪れたかったのだが、仕方ない。 ちなみに、反正天皇は履中天皇の次の天皇で、二人は兄弟である。反正天皇陵自体は、兄の履中天皇陵よりも更に小さく、これが百舌鳥古墳群の北端となる。 帰りは、仁徳天皇陵拝所から500mほど先にあるJR百舌鳥駅を使う。ここからJR天王寺駅まで阪和線の各駅停車で20分強。阪堺電車に比べてやはり早い。この日歩いたのは1万3000歩程度だが、街中を歩き続けた分、リフレッシュ感が乏しい。自動車道を歩くのは、あまり気持ちいいものではないと改めて思った。 |