| ■熊野古道−熊野本宮大社への道 |

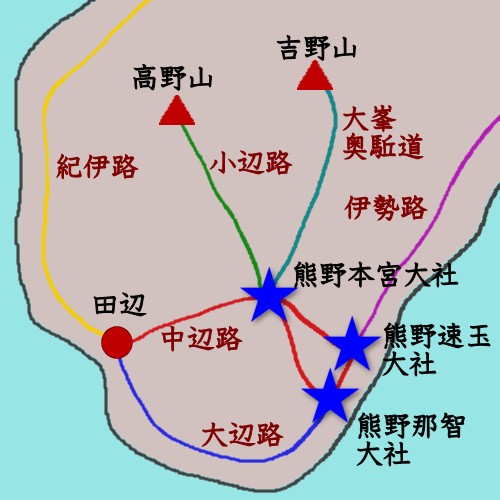

大阪在勤中に奈良を歩いたおり、日本最古の官道と言われる山の辺の道に深く感じ入った私だが、こうした古代から続く道の中で最も有名なのは、熊野古道(くまのこどう)だろう。 熊野は、山また山の地である。一つ一つはそれほど高いわけではないが、ただずっと山が続く。古来より、熊野三千六百峰という言葉があると聞く。熊野の地に足を運び、周囲の峰々を見渡すと、それもあながち誇張ではないという気になるから面白い。それほど途切れなく、山が続いているのである。 そうした山々の中に熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)、熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)、熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)の3社がある。この3社を総称して熊野三山(くまのさんざん)と言う。 日本神話の最初に国産み・神産みの話が出て来る。主人公は「伊邪那岐(イザナギ)」とその妻「伊邪那美(イザナミ)」である。イザナミが最初に産んだのは日本の国土で、更に自然を構成する海、水、風、山などを次々に産む。そして最後に火を産んだイザナミは、やけどを負って亡くなる。この後、死んだ妻が恋しいイザナギは禁を犯して黄泉の国までイザナミに逢いに行く話が続く。 さて、黄泉の国から戻って来たイザナギは海辺で禊(みそぎ)を行い、皇室の始祖である天照大神(あまてらすおおみかみ)のほか、多くの神をこの世に送り出している。つまりイザナギは、様々な神の元になる神ということになる。 しかし、妻のイザナミが亡くなったように、夫のイザナギもまた亡くなる。神様が死ぬのもおかしな話だが、亡くなったイザナギが葬られたのが、この熊野だと言われている。そのせいか、熊野は古来より、死者の魂が集まる聖地と考えられており、僧の修行や修験道の場として知られる存在になった。 やがて平安時代になって浄土思想が広がると、熊野こそ浄土の地だと考えられるようになり、生前ここに参ると死して後に極楽浄土に往生できると信じられるようになる。その参詣の中心が、熊野三山というわけである。 ただ、熊野三山は全て神社である。本来浄土信仰は仏教の話であり、神社は関係ないはずだが、日本に仏教が入って以降、神道と仏教が融合していく神仏習合が進み「熊野三山=浄土」という思想は、昔の人にはそれほど違和感なく受け入れられたようだ。 修験道の場であった熊野に参詣に訪れた都の高貴な人々の筆頭は、天皇を退位して上皇や法皇となった皇族であった。こうした皇族の参詣を熊野御幸(くまのごこう)というが、どの上皇・法皇が何回参詣に訪れたかについては、熊野速玉大社境内に記録を記した石碑がある。それによれば、最多記録は後白河上皇で、その回数は実に33回。これに次ぐのは後鳥羽上皇の29回、鳥羽上皇の23回、白河上皇の12回といったところか。皇族だけでなく多くの貴族たちも熊野に詣でている。そして、彼らが都からはるばる歩いて来た道が、熊野古道なのである。  勘違いされがちなことだが、熊野古道というのは一つの道ではない。よくガイドブックに載っているのは、 ・ 和歌山県田辺市から熊野本宮大社に向かい熊野三山を巡る中辺路(なかへち) ・ 高野山から熊野本宮大社に向かう小辺路(こへち) ・ 奈良の吉野から熊野本宮大社に向かう大峯奥駆道(おおみねおくがけみち) ・ 熊野那智大社から中辺路の起点である田辺市へ海岸沿いを行く大辺路(おおへち) ・ 熊野那智大社から山越えで熊野本宮大社へ抜ける大雲取越(おおぐもとりごえ)・小雲取越(こぐもとりごえ) といったコースだ。なお、大雲取越・小雲取越は中辺路の一部でもある。 これ以外にも、周辺道として、 ・ 大阪市から田辺市に向かう紀伊路(きいじ) ・ 伊勢神宮から海岸沿いに熊野速玉大社へ向かう伊勢路(いせじ) といったものがある。そして、これら全てが熊野古道というわけである。 では、上皇たちはどのルートをたどって熊野詣をしたのか。京の都から来る場合、まず淀川を船で下って今の大阪に来た。つまり、熊野古道の起点は大阪である。その後、紀伊路を通って現在の田辺市に行き、そこから中辺路を歩いて、最初に熊野本宮大社に詣でる。その後、熊野川を舟で下って熊野速玉大社にお参りをし、海岸沿いの中辺路を通って熊野那智大社へ詣でる。この順番で熊野三山を順次参詣したようだ。 帰り道は、熊野那智大社まで来たのと同じルートを通って熊野本宮大社へ戻るのが普通だったようだ。しかし、地元のガイドさんに聞いた話では、唯一、後鳥羽上皇の参詣時に、熊野那智大社から大雲取越・小雲取越の山越えコースを使って直接熊野本宮大社まで戻った例があるという。これは相当厳しいコース取りである。大雲取越・小雲取越が中辺路の中にあって別格扱いされるのは、通常の参詣ルートではないからだろう。いずれにせよ熊野本宮大社にたどり着けば、来た時と同じコースで現在の大阪まで帰ったと伝えられている。 皇室一行だと数十人から数百人規模で参詣をし、要した日数は1ヶ月程度と言われている。中辺路に入って以降は山道で、いずれのコースにも難路とされる箇所があるが、参詣する人たちは、道のりが厳しければ厳しいほど功徳が積めて極楽浄土が近くなると信じて歩いたという。そんな道行きなので、途中で行き倒れる人も多数おり、熊野古道には行き倒れた人たちを葬る場所もあったようだ。行き倒れても極楽に行けると人々は信じていたのだろう。  こうした熊野詣の全盛期は室町時代だと聞く。当時は蟻の行列の如く連なって熊野古道を参詣者が歩いたため、「蟻の熊野詣」と呼ばれていたようだ。江戸時代になるとお伊勢詣りと共に人気を博したと聞く。しかし明治以降、道路整備と交通網発達の影響で、次第に熊野古道は参詣道として使われなくなる。一部は一般道になり、一部は知る人ぞ知る山道になっていく。ところが、近年になってにわかに人々の注目を集め出し、2004年に世界遺産に登録されると一気に人気が沸騰した。かつての蟻の熊野詣ほどではないし、熊野詣だけが目的ではないが、連日観光バスがやって来て、熊野古道は人で賑わう。 さて、私はと言えば、職場の仲間と共に2年間で都合3日間ばかり歩いた。昔の皇族ご一行の如く熊野古道を全て踏破するのは、無理というものである。彼らは全長数百キロある行程を1ヶ月かけて歩いたが、今の時代にそうした旅をするのは現実的ではない。ブームに乗って熊野古道を歩いたという人は多いが、大半は、皇族ご一行がたどった和歌山県田辺市から熊野本宮大社に向かう中辺路の最後の何キロを歩いている。ただ、この最後の部分を歩くのも容易ではない。最初に問題となるのがアクセスである。 私も大阪に来てから知ったのだが、和歌山県の田辺市まではJRが使えるが、最も人気のある中辺路の事実上の入り口に当たる滝尻王子(たきじりおうじ)まで行こうとすると、地元の路線バスしかない。日に数本しかなく、所要時間は40分。時間の制約を考えると自家用車ということになるが、大阪から田辺市だと、道の混雑具合にもよるが、確実に2時間以上はかかるだろう。そして、バスと同じく滝尻王子までが40分だろうか。 しかし、滝尻王子から熊野本宮大社まで熊野古道を歩けば3日はかかるから、週末のドライブ旅行で楽しめるような行程ではない。滝尻王子周辺に車を停めて歩くとなると、往復しないと車に戻れないから、熊野本宮大社から路線バスで戻って来るとしても、4日はかかることになる。よほど日程に余裕のある人以外は無理な話だろう。かくほど左様に、熊野古道というのは気楽に楽しめる観光地ではないのだ。 熊野古道散策については、何回かに分けて書こうと思うが、まず最初は、最も人気のある中辺路へ行った時のことを記したい。この時は強行軍で、大阪から日帰りの道行きとなった。 早朝に車で大阪を出て田辺に向かい、滝尻王子を通り過ぎて、更に奥へと車を走らせた。滝尻王子から暫く行くと道の駅があり、この脇からも熊野古道に入れる。ここから20分ほど歩けば、中辺路ルートのシンボルともなっている牛馬童子像(ぎゅうばどうじぞう)があるのだが、道の駅から熊野本宮大社までは、1日がかりでも歩くのはしんどい長さである。停めた車を取りに戻ることを考えると、週末ドライブには向かないだろう。この日の我々の行程は、最後の最後、発心門王子(ほっしんもんおうじ)まで車で行き、そこから熊野本宮大社までの7kmを歩くというものである。日帰りなら、これが限界だろう。 ところで、滝尻王子や発心門王子のような「○○王子」というのは何かということになるが、古代の道標と考えればいいのかもしれない。但し、等間隔にあるわけではないし、熊野古道の全行程に王子が設置されているわけでもない。 元々は、熊野三山に祀られる熊野権現の子である様々な神を、道中に祀ったもののようだ。多分に自然信仰的なものであり、修験道の手になるものとも言われている。形も様々で、お堂がある場合もあれば、単なる石像や石塔の場合もある。一般に九十九王子(くじゅうくおうじ)の名前で知られているが、実際の王子の数は百以上ともいう。皇族ご一行などは、この王子で休憩も兼ねて、歌会を催したりしたようだ。 さて、我々日帰りウォーカーは、語り部と呼ばれる地元ガイドさんについてもらい、元気に発心門王子を出発した。この日はあいにく愛用のカメラを持って行っていなかったので、古い携帯電話で撮った冴えない写真しかない。そのうえ、ガイドさんの話を聞きながらのグループ行動なので、ほとんど写真を撮っていない。御容赦願いたい。 なお、今回の冒頭に掲載した写真は、熊野那智大社から熊野本宮大社へ抜ける大雲取越の写真である。ここも中辺路の一部だが、今回のルート上にはない。大雲取越の話は、またの機会にすることにしよう。 まずは、スタート地点の発心門王子にお参りするところから熊野古道散策はスタートする。道中の至るところに信仰を感じる聖地である。従って、最初に道中の安全を祈るのがこの道を歩く者の心構えだとガイドさんに教えられた。発心門王子は、九十九王子の中でも格式の高い五体王子(ごたいおうじ)のひとつであり、鳥居も社もある立派な設えである。この発心門王子から先が、熊野本宮大社の神域となる。  いよいよ熊野古道と思ったら、いきなり舗装された自動車道を歩く。熊野古道のいくつかは一般道になったと書いたが、これもその一例だ。従って、全てがガイドブックで見るような土の山道ではない。 少し道を下って脇道に入るが、この歩道も舗装されている。熊野古道は世界遺産に登録されているが、全線が世界遺産というわけではない。実は舗装路部分は除かれているらしい。何とも緻密な仕分けだと感心する。 やがて道の脇に休憩所の建物が現れ、歩いて30分も経たぬうちに早めの昼ご飯となる。大阪辺りからやって来ると、日程的にみんなこうなるとガイドさんは言う。食事が出来るスペースが限られているので仕方ないらしい。昼ご飯は先ほどの牛馬童子近くの道の駅で仕入れたものだが、中にこんにゃくいなりというのが入っている。普通、お稲荷さんはご飯を油揚げで包んであるが、こんにゃくいなりは味のついた黒っぽいこんにゃくでご飯が包んである珍しい食べ物である。見てくれは悪いのだが、食べてみるとけっこういける。 腹ごしらえが済むと再び舗装路を歩き始める。やがて、村とも呼べないような小さな集落の中を通る。こんな山の中にも人々の営みがあることに驚いてしまうが、林業が盛んだった頃の名残らしい。今では年金で暮らす高齢者がわずかばかり残っているだけだと、ガイドさんは言っていた。 時々眺めの良いところで立ち止まっては、周囲の山々やここから見える熊野古道の別ルートの案内を聞く。遠くから見るだけでもなかなか厳しそうな行程だと思える道もある。今でもそうした道を歩く人はたくさんいるようだ。ガイドさんも案内をすることが多いらしく、次回はそういう道にも挑戦して下さいと言われたことが、後に熊野古道最難関と言われる大雲取越踏破につながることになる。 スタート地点の発心門王子から2km弱歩いたところで、次の王子である水呑王子(みずのみおうじ)に着く。ここは水が湧いている場所で、傍らに水呑王子と刻まれた岩と小さなお地蔵さんが置いてあるだけの簡素な設えだ。こうして見ると、先ほどの発心門王子が格の高い王子であることがよく分かる。 この水呑王子の傍らには、廃校となった小学校の分校がある。林業が盛んだった頃には、ここに通う子供たちもいたのだろう。さっき通った集落の子達も、昔はここに通学していたのかもしれない。小さいながらも賑やかな学校だったのだろうが、今では周辺に子供の姿など見掛けない。過疎というものを実感できる風景である。 さて、いよいよここから熊野古道らしい土の道に入る。といっても、一般の山道とそう変わるところはない。堂々たる杉木立の中を進むと、所々にアサマリンドウが可憐な青紫の花をつけているのが見える。時折道沿いにお地蔵さんが立っていたり、何かが祀られたりしているところは、如何にも熊野古道らしい。王子以外にも、こうした古い遺構が残っているのを見ると、この参詣道の歴史の古さが実感できる。 また2kmほど歩いたところで、次の王子である伏拝王子(ふしおがみおうじ)に着く。道の脇から階段が伸び、その先に小さな石の祠がある。なかなか眺めの良い場所で、茶畑の向こうに熊野本宮大社のある熊野川沿いの平地を見ることが出来る。その更に向こうに続く峰々を見ていると、本当に山また山の地であることが分かる。  遠い昔、参詣のために延々と熊野古道を歩いて来た人々は、ここから熊野本宮大社を初めて見て、感動のために伏して拝んだという。それがこの王子の名前の由来である。上の写真の左側を通る道が熊野古道である。 この伏拝王子の石の祠の脇に、これも石で出来た小さな塔が立っているが、これは平安時代の女流歌人である和泉式部(いずみしきぶ)の供養塔らしい。この供養塔にちなんだ話をガイドさんがしてくれた。 和泉式部が参詣のために熊野古道を歩いて来て、ようやく伏拝王子に着いたところで生理になってしまう。当時は穢れとされていたから、これでは熊野本宮大社への参拝はかなわぬと嘆いて歌を詠んだところ、その夜、夢に熊野権現が現れて、そんなことを気にしなくても良いという趣旨の歌を返して来た。それで和泉式部は熊野本宮大社に参詣することが出来たというのが、この供養塔にまつわる話である。 このエピソードが示す通り、熊野三山は老若男女、宗派、貴賎の如何にかかわらず、誰でも受け入れるという性格のものらしい。その包容力が、古来より多くの人々をこの地に惹き付けて来たのだろう。熊野古道が世界遺産に登録されたのも、長い歴史の中で、求める人を全て平等に受け入れて来た熊野三山の性格が多分に評価されたのではないかと、ガイドさんも言っていた。 伏拝王子のある場所には茶店があり、温泉水で炒れたというコーヒーを飲んで休憩した。ついでに地元の柿も食う。お菓子類と違って甘すぎず、糖分補給にはちょうどいい。多くの観光客が訪れる道なので、この種の施設はよく整備されていてありがたい。この先の道のりを確認すると、この辺りで行程の半分は歩いたことになる。 コーヒーと柿で一服した後に、茶畑の脇から歩き出す。森の中の土の道を、やや下り気味に進む。1kmほど歩くと前方に小さな吊り橋が見え、それを越えると休憩所がある。これが三軒茶屋跡(さんげんぢゃやあと)という場所だと教えられる。今歩いているのは中辺路だが、高野山から熊野本宮大社に通じる小辺路とここで合流する。交通の要路ということで、昔はここに関所まで設けられていたと聞く。 この先2kmくらいで熊野本宮大社に着くが、せっかくだからと語り部のガイドさんのお薦めで、熊野川が一望できる展望ポイントに連れていってもらう。道から外れるので少々分かりにくい場所だが、なかなかの絶景である。幾重にも連なる山々に囲まれ、熊野川が大きく蛇行しながら流れているのが見える。この川沿いに熊野本宮大社がある。この辺りの村々の昔話を聞いた後、再び熊野古道に戻る。  ここから熊野古道は川沿いにある熊野本宮大社に向かって下っていく。暫し土の下り坂を歩くうちに、小さな敷石を並べた石畳の道となる。この辺りはなかなか趣がある。この石畳は古来からあるものではなく、江戸時代に徳川家によって整備されたらしい。雨の多い熊野の地では、下り坂は時に水の通り道となる。土のままでは歩くのに難儀をしたのだろう。 石畳と石段を降りると民家が見えて来て、やがて一般道に出る。あとは街中を歩くのだが、もう少しで熊野本宮大社というところに、最後の王子である祓戸王子(はらいどおうじ)がある。小さな森に囲まれた祓戸王子は、今までの道沿いの王子とは少し雰囲気が違うが、どうやら熊野本宮大社への参詣の準備として身を清める場所だったようだ。森は小さいが、木々はいずれも立派なもので、幹の太さからして樹齢百年以上はゆうに超えるように見える。 その先に熊野本宮大社の裏門がある。ここまで来てどうして表門ではなく裏門なんだと疑問が湧くが、実は今の熊野本宮大社は、場所を変えて再建されたものなのである。 熊野本宮大社の正確な由来は、私にはよく分からない。創建年代は不明だし、初代天皇である神武天皇が九州を出発し大和を平定するまでの、いわゆる神武東征(じんむとうせい)で熊野に来た時、既にこの神社はあったということになっている。 神武東征のおりに、熊野で地元豪族の抵抗に遭い劣勢に立った神武天皇に助太刀するのが、現在の熊野本宮大社を守る一族であったようだ。以前、奈良で山の辺の道を歩いたとき、石上神宮(いそのかみじんぐう)に立ち寄ったが、その主祭神が、武甕雷神(たけみかづちのかみ)が持っていたという布都御魂(ふつのみたま)という神剣に宿る神である旨を書いた。武甕雷神の夢のお告げによりその神剣を神武天皇に手渡したのが熊野本宮大社を奉じる一族だったわけで、この神剣の力により一気に形勢が逆転し、神武天皇は勝利する。 その後、神武天皇を大和の地に案内するのが、今やJリーグの守護神にもなった八咫烏(やたがらす)である。この八咫烏は、賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)という神様の化身だとされている。そして、この神様を祖先に持つのが、奈良の葛城(かつらぎ)の地を本拠にしていた古代豪族の鴨(かも)一族である。この葛城には奈良散歩記で訪れ、鴨一族の氏神を祀る神社にも足を運んだ。 そんな大和朝廷の歴史より古い信仰ゆえ、熊野三山に祀られている神は、遠い昔には熊野坐神(くまのにいますかみ)とだけ呼ばれていたという。神武天皇がやって来る前からあったために、大和朝廷にもそれがどういう神様なのか良く分からなかったのだろう。現在では熊野権現という呼び方をして、合計12の権現様がおられるという構成をとっているが、現在の熊野本宮大社に直接祀られているのはそのうちの4つだけである。 元々の熊野本宮大社は今の場所にはなかったと書いたが、本来あった場所は、すぐ近くの熊野川沿いの地である。大きな鳥居が建っているのですぐ分かるが、大斎原(おおゆのはら)と呼ばれている。熊野本宮大社が大斎原にあったときには、12の熊野権現全てが祀られていたが、明治時代に大洪水が起こり、熊野川の氾濫で熊野本宮大社が流されてしまう。現在の熊野本宮大社は、その時残った建物などを移築しつつ僅かの期間で再建されたらしい。その際、祀られる権現様が4つに減ったというわけだ。残りの8つの権現様は、今でも大斎原に祠の形で祀られている。 下の写真は、大斎原を熊野古道の途中から眺めたものである。熊野川を背に、巨大な鳥居が立っているのが分かる。この場所が大斎原で、周囲は広い野原のようになっている。  さて、現在の熊野本宮大社だが、ここは境内が写真撮影禁止になっているので、残念ながら写真はない。総門から入ると、檜皮葺の立派な社殿が4つある。向かって左2つは社殿が一つになっており、これを結宮と呼んでいる。ここに牟須美大神(むすみのおおかみ)と速玉之男神(はやたまのおのかみ)の両神が祀られているが、これは冒頭の国産み・神産みの話で紹介したイザナギとイザナミということらしい。夫婦だから独立の社殿ではなく一つ屋根の下に祀られているようだ。続いて中央には家津美御子神(けつみみこのかみ)が祀られており、これが主神ということで本宮と呼ばれている。先ほどの八咫烏は、この家津美御子神の使いという扱いである。そして右の社殿には天照大神が祀られていて、若宮と称している。 参拝についてはしきたりがあり、まずは主神の家津美御子神が祀られている本宮に参り、続いて左の結宮に行き、速玉之男神、牟須美大神、つまりイザナギ、イザナミの順に参拝する。そして最後に右の若宮に行き、天照大神にお参りをする。更にその右に小さな祠があるが、ここに最後に手を合わせて終了となる。 ところで、この主神の家津美御子神とは何かということになるが、元々の正体はよく分からない。まさに熊野におわす神以外の何ものでもないということだろう。しかし、熊野本宮大社のサイトでは、これは素盞鳴尊(すさのおのみこと)ということになっていて、ちょっとビックリした。天照大神の弟ながら、言わずと知れた暴れん坊で、天界を追放された後、出雲で八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した神である。家系図で言えば、イザナギとイザナミの子に当たるのが天照大神と素盞鳴尊であり、天照大神が姉、素盞鳴尊が出来の悪い弟という関係にある。それなのにこの参拝順位はどうしたことなんだと暫し首をひねった。 まぁどれがどの神というのは後付けの解釈なのだろう。あくまでもここに祀られているのは、神話時代からこの熊野の地にいた古代の神ということではないか。 かくしてゴールの熊野本宮大社に参詣し、日帰り熊野古道ウォーキングは終わりである。発心門王子で別れた自動車部隊が熊野本宮大社まで先回りして、みんなを待っていてくれた。冒頭に記したように、熊野古道は一本道なうえ、公共交通機関は本数の少ない路線バスしかないため、誰かが犠牲になって車をハンドリングしてくれないと、来た道を戻るしかなくなる。おまけに駐車場はごく限られているようなので、自家用車でのアクセスそのものがなかなか難しいのである。かくして熊野古道を歩く人の大半は、観光バスツアーを使って来ているというのが実態らしい。 語り部のガイドさんの話を聞きながらの道行きだったため、一本調子で歩く日頃のウォーキングと違って時間が掛かった。それでも、案内板の類が乏しい熊野古道では、ガイドさんに教えてもらわないと、熊野古道の持つ面白さが分からない。そんなわけで、熊野本宮大社を出た頃には日が翳り始めていた。近くの温泉でひと汗流した後に大阪に帰ろうかということになって、熊野本宮大社を後にした。自動車部隊を買って出てくれた同僚に感謝の一日であった。 次回以降、熊野速玉大社、熊野那智大社を順次紹介することにしたい。 |