| 第23話:壺阪 |

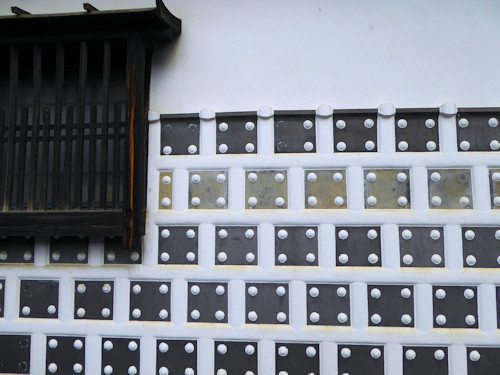

今回はいつもの奈良散歩記ではなく番外編である。職場のハイキングに誘われて参加をした時の話を書こうと思う。 私が週末を利用して奈良県各地を歩いているという話をしていたら、「晩秋に有志で壺阪(つぼさか)へハイキングに行くのだがご一緒にどうですか」というお誘いを受けた。壺阪寺(つぼさかでら)と高取城跡(たかとりじょうせき)を巡る散策はそのうち行こうと考えていたところなので、渡りに船と即座に話に乗った。現地を知っている地元の人と一緒に行った方が何かと好都合だと思ったからである。 壺阪を巡るコースは、近鉄吉野線の壺阪山駅(つぼさかやまえき)が起点だが、これが結構遠くて、近鉄の大阪阿部野橋(おおさかあべのばしえき)から急行で45分もかかる。飛鳥駅(あすかえき)より更に一つ先である。壺阪山駅から南に行って山に分け入るのだが、その山の向こうは吉野という位置関係になる。 このコースの難点は、夏場はマムシが出るということで、秋になったら挑戦しようと思っていた。そこへハイキングのお誘いを受けたので、それなら晩秋のハイキングまで待とうと思い、奈良散歩の計画からは外していた。奈良のことをよく知る方からすれば、どうして壺阪・高取に行っていないのに、新規コースが枯渇したと書いているのか不思議に思われたかもしれない。まぁそういう事情があってのことである。 ハイキング当日は天気もまずまずで、壺阪駅に集合した有志一行は、案内役を先頭に壺阪の街を南に歩いて山に向かった。  壺阪の街は正式名を高取町(たかとりちょう)という。そして、我々が歩いたメインストリートと思しき道には、土佐街道(とさかいどう)という名前が付いている。四国でもないのに何故土佐街道かということになるが、当日案内役を買ってくれた人に訊くと、ここは飛鳥時代に公共事業のため土佐からたくさんの人が移住して来て住み着いた土地なのだという。当時の朝廷は飛鳥周辺に、色々な土地から労働力となる人を集めたのだろう。そして、土佐から来た人々は固まってこの地に居を構え、遠く故郷を偲んで土佐の名を付した。街道だけでなく、元々ここの古い地名が土佐というらしい。 この土佐街道沿いの街並みはなかなか味わいがある。古い木造家屋が多く並び、車道の両側は石畳になっている。城下町らしいたたずまいで、高取城から移して来た遺構があちこちにある。上の写真は、土佐街道沿いの公園入り口に移築された、高取城の松の門である。 木造家屋の中にも面白いものがあり、高取藩下屋敷門を移築してそのまま使った医院が現役で開業している。他には歴史を感じさせる漢方薬屋や酒蔵も並ぶ。途中に観光案内を兼ねた夢創館(むそうかん)という休憩所があるが、ここは大正時代の呉服店を改装したものらしい。裏側に土蔵があり、薬の資料館となっているので、見学させてもらった。そう言えば、駅の近くにも「ようこそくすりの町高取へ」という案内板があった。 聞けば高取は古くから薬の町として有名らしい。どれくらい古いかというと、推古天皇(すいこてんのう)や聖徳太子(しょうとくたいし)の時代からであるというから驚く。飛鳥に近く薬草が多かったことから、原料を求めて朝廷から人が派遣されたようだ。当時、薬猟(くすりがり)という行事があり、薬の原料になる動植物を求めて、飛鳥から推古天皇一行もこの地を訪れたという記録が残っているそうだ。 冒頭に述べたように、高取町の南は吉野へと続くが、吉野や熊野の山々で修業する修験道の人々が動植物から作った漢方薬を利用し、それが各地に伝わって有名になった。我が家も愛用しているが、胃腸薬として使われる陀羅尼助(だらにすけ)は、役行者(えんのぎょうじゃ)の名で知られる修験道開祖の役小角(えんのおずぬ)が作ったとされ、関西では今でも人気が高い。土佐街道沿いの漢方薬屋でも、陀羅尼助を置いている旨の広告が貼ってあった。この薬、意外と手に入りにくいのである。 高取の薬は江戸時代になって、薬売りの手で置き薬として各家庭に置かれるようになり、明治期にも続いたらしい。大和の薬売りの名前で全国を回っていたらしいが、さて今でも置き薬はあるのだろうか。ただ、昔ながらの製薬メーカーは残っているらしい。 さて、町の外れに近くなった辺りに武家屋敷が残っている。二つあるが、いずれも現在人が住んでいるという。  上の写真はそのうちの一つ、高取藩筆頭家老屋敷の長屋門のなまこ壁である。奈良県の重要文化財で、独特の装飾が美しい。現在は、旧高取藩主の植村(うえむら)家の子孫の方がお住まいらしい。 この武家屋敷のある十字路から先は家も少なくなり、辺りは次第に山の麓といった気配が濃厚になる。小川が現れ、道沿いを並行して流れている。途中には水車も見えるが、これは観光用だろうか。 やがて、砂防ダムのある場所に造られた公園に着く。正式名称を上子島沢砂防公園(かみこしまさわさぼうこうえん)というが、砂防ダムがあるだけでなく、吊り橋やアスレチック施設もあり、季節によっては様々な花が咲いて、家族で楽しめるようだ。ここは、高取山に登る人の中継場所としての機能もあるようで、山中にまともなトイレがないため、ここが最後のトイレ休憩場所となる。 まず向かうのは高取城跡である。高取城は高取山の上に築かれた典型的な山城である。 山頂に建っているので、お城を目指すのと頂上を目指すのとは同義となる。 この先は山道だが、最初は舗装路で、さしてしんどくない。暫く行くと、右手に分かれ道が現れ、宗泉寺(そうせんじ)へと通じている。 宗泉寺は、高取藩主の植村家の屋敷を寺に改めたものである。比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)の末寺となっているが、ここには植村家歴代の墓があり、藩主の菩提寺となっている。 寄り道とはなるものの、さして遠くないので宗泉寺に立ち寄ることにする。最初は行きたい人だけ行って、残りは暫し休憩ということになったのだが、先ほど砂防ダムのところで休んだばかりだったので、結局全員が宗泉寺を訪れることになった。 山の中ではあるがさすがに藩主の菩提寺だけあって立派な構えとなっている。本堂の脇から裏手に回ると、植村家歴代の墓所がある。墓所の敷地をリスがうろちょろしていたが、奈良散歩で野生のリスを見たのは、ここだけである。  境内を一通り見終わった後、元の分岐に戻って山を登り始める。ここから先が本格的な土の山道となる。夏場はマムシが出るらしいから、要注意である。 登り始めて最初からきつい坂道となる。幾度か複雑に曲がりながら上っていく。ここは七曲り(ななまがり)といって、高取城の防御を考えて、わざわざこういうジグザグにしてあるらしい。敵が攻め上って来た時に、上から木々を切りはらって行く手を遮るためとも言われている。 最初から厳しい試練で、一気に登ると息が切れる。戦略上息が切れて消耗するように造られているのだから仕方ないが、昔、お城に上るお侍さんは大変だったに違いない。麓から通えと言われたら、城に着いた頃には息絶えだえになっていたのではなかろうか。それとも、身体を鍛えた武士には、これくらいはへっちゃらだったのか。 残念ながら難所は七曲りだけではない。七曲りを踏破して安心していると、その先にもう一つ難所が待ち構えている。名前を一升坂(いっしょうざか)という。これもまたきつい登りである。 当日案内役を買ってくれた人に由来を訊くと、昔の人夫が資材運搬の際にここでへばるので、頑張って資材を運び上げれば一升の米を褒美に与えたことからこの名前が付いたという。ここまで登って来ると分かるが、七曲りで消耗した後にもう一度キツい登りがあれば、人間へばるだろう。そこで、ニンジンぶら下げて人を釣ったのである。ただ、我々は一升坂を登り切っても、何もご褒美は出ない。好きで登っているのだから、ひたすら頑張るのみである。 何とか二つの難所を登り終えた辺りで、道の左手に空き地が現れた。この空き地の向こうに別の道が延びている。ここからは、飛鳥の栢森(かやのもり)へ下りることが出来るという。石舞台古墳(いしぶたいこふん)から更に南に行った山あいの地のようである。そこまで40分程度で下りられると聞いた。 さて、この分岐点に奇妙な石像がある。  この不思議な石は猿石(さるいし)と呼ばれている。猿石と言えば、以前に飛鳥を訪れた際、欽明天皇陵(きんめいてんのうりょう)の脇の吉備姫皇女王墓(きびつひめのみこはか)にある、同じ名前の奇妙な石像を見たことがあった。ちなみに、吉備姫皇女は、欽明天皇の義理の娘に当たり、大化の改新(たいかのかいしん)前後に皇位に就いた皇極天皇(こうぎょくてんのう)と孝徳天皇(こうとくてんのう)を生んだ人であるが、猿石とは直接の関係がない。 飛鳥の猿石は、吉備姫皇女王墓の手前にある池の中から出て来たもので、たまたま誰かが吉備姫皇女王墓の前に置いたのである。では、誰が何の目的でこうした奇妙な石像を造ったかについては、全く分かっていない。従って、猿石の名はあるが、猿を彫ったものとは限らない。飛鳥の猿石には、宮内庁が「山王権現」「女」「僧(法師)」「男」といった説明板を付けているが、本当にそうしたものを意識して彫られたのかは不明である。 さて、この高取の猿石だが、実はこれは飛鳥から持って来たものではないかと推測されている。つまり、飛鳥の4体とセットというわけである。この猿石のある場所には、先ほど言ったように飛鳥方向に下りる別道がある。こうしたことも、この説を支える一つの論拠である。 しかし、そうして考えても、この猿石の意味は分からない。 一体だけここに猿石が運ばれた経緯も不明である。ガイドブックでは、高取城築城の際に、石垣に使うために持って来たのではないかと解説されていた。確かに奈良地方は城の石垣に使えるような石材に乏しく、大和郡山(やまとこおりやま)にある郡山城(こおりやまじょう)の石垣などは、周辺の寺社の庭石や石塔、果ては墓石や石仏まで、ありとあらゆる石を集めて組み入れてある。高取城の石垣を組むのに足りなくなったら困ると思って飛鳥から猿石を持って来たという発想は、そうした事情を考えるともっともな推測だが、それなら一体だけでなく、全部持って来るのではなかろうか。 ところで、吉備姫皇女王墓にある猿石は鉄柵の向こう側に置かれていて裏側が見えないのだが、この高取の猿石は広い場所に置かれているので裏側に回ることが出来る。初めて猿石の反対側を見たのだが、これが自然の石のままなのである。従って、裏から見ると大きな石が転がっているようにしか見えず、表に回ってようやくこの奇妙な表情を見ることが出来る。何か意識してモニュメントを彫る際には、裏側まで加工するのが普通のような気がするが、猿石はそこも独特なのである。 まぁ何はともあれこの猿石、愛嬌のある表情がハイキングをする者にとって一服の清涼剤になっていることは間違いあるまい。厳しい山道を登って来た後で、このとぼけた顔に癒された。 さて、ここまで来るとゴールもそう遠くはない。やがて道の両側に石垣が現れる。高取城の二の門の跡らしい。城の遺構を見ると、よくやく目的地近くかと、ホッとする。この先からちょっと脇道に入って、国見櫓(くにみやぐら)の跡を見に行くことにする。  櫓そのものは失われてしまっているが、ここからは奈良盆地を一望できる。山頂の高取城址からも眺望は利くが、北側に向かって開けていないので奈良盆地は見えない。天気が良ければ、国見櫓は是非とも立寄るべきスポットだと思う。 遠く二上山(にじょうざん)とその連なりの先に葛城山(かつらぎさん)、金剛山(こんごうさん)が見える。写真では残念ながらうまく写っていないが、この日は更にその先に、大阪市のビル群まで見えた。冬場の空気が澄んでいる時だと、比叡山(ひえいざん)も見えると当日案内役を買ってくれた人が言っていた。まさに国見にふさわしい場所だったわけである。 さて、元に戻って山頂を目指すが、ほどなく門の跡や石垣など城の遺構が現れ始め、城内に入ったことが分かる。登って見て分かるが、これは相当大規模な城である。 高取城のある山頂は、町のパンフレットによれば標高583.9m。そこに本丸、二の丸、三の丸のほか、周囲を囲む武家屋敷群まであったというから驚きである。残念ながら現在は石垣しか残っていないが、石垣だけでも一見の価値がある壮大なものである。石垣脇の案内板には、日本三大山城の一つと書いてあったが、充分に頷ける規模だと思う。  元々ここに城を築いたのは越智邦澄(おちくにずみ)という豪族で、この人は南北朝時代に南朝方にくみしていた土着の武家勢力である。冒頭触れたように、高取山は、南朝の中心だった吉野山の北に位置していて、戦略上の重要拠点だったのだろう。 南北朝の戦いの頃は、越智氏は南朝を助けてよく戦ったようだが、室町幕府3代将軍の足利義満(あしかがよしみつ)の時代になると、南北朝は統一される。その後の大和地方では、土着の武家同士の勢力争いが激化していき、越智氏は筒井氏(つついし)と対立するようになる。越智・筒井両氏は勝ち負けを繰り返しながら抗争を繰り広げるが、次第に他の勢力も参入して敵味方が入り乱れる展開となり、戦国時代には混戦模様となる。 やがて織田信長が登場して大和地方も平定に向かい、この地方では筒井順慶(つついじゅんけい)が勢力を伸ばす。ただ、この時点で筒井家と縁続きとなっていた越智氏は、織田政権下でも生き延びている。信長の一連の施策の中で、多くの城が破却されることになり、この時高取城も一旦廃城となった。 ところが、本能寺の変で信長が亡くなり豊臣の世になった頃、越智氏は殺害され、一族は滅亡した。身内の仕業とされるが、筒井氏の陰謀によるものとの見方もあるようだ。その筒井氏もまもなく伊賀国へ国替えとなり、替わって大和地方の支配者としてやって来たのが、豊臣秀長(とよとみひでなが)である。 豊臣秀長については、以前大和郡山を訪ねた際にも紹介した。豊臣秀吉の弟だが、父は異なっている。幼い頃に家を飛び出した秀吉は、秀長とはあまり馴染みがなかったようだ。 秀長は長じて秀吉の補佐役として仕え、様々な合戦にも参加するが、前面に出て目覚しい活躍をするというよりは、秀吉の足らざる分を補いながら脇役に徹した。性格も真面目で温厚、良き調整役であったという。秀吉も秀長のことを買っており、秀長の意見にはよく耳を傾けた。そういう意味では、突っ走りがちな秀吉の数少ないストッパー役だったと伝えられる。この秀長が城を構えたのが大和郡山で、秀長は内政に力を発揮し、名君として今に名を遺している。 さて、高取城だが、一旦は廃城となっていたものの、筒井氏が国替えになる前に、戦略上の必要から復興させていた。このため、秀長は家臣の本多利久(ほんだとしひさ)を高取城主に任命する。この本多利久の手によって高取城が本格的に改修され、大規模な山城となるのである。  やがて、秀吉亡き後、豊臣家と徳川家が対立するようになると、本多利久の息子の俊政(としまさ)は家康側の東軍につくことになる。このため、石田三成(いしだみつなり)の軍に高取城が攻撃されるが、強固な要塞として改築されていたお蔭で、これを撃破している。今日ここまで登って来て、城を攻めるのが大変そうなことは、素人目にも充分理解できた。 関ケ原の合戦の後は、本多家は初代高取藩主となる。しかし、やがて家系が途絶え、本多家は廃絶してしまう。この後を受けて高取城に入って来たのが、幕府旗本だった植村家政(うえむらいえまさ)である。最初の方で宗泉寺の紹介をしたが、宗泉寺の前身となる植村家の邸宅は、この植村家政が建てたものである。植村家は江戸期を通じて高取藩を治めるが、やがて明治となり、植村家の支配も終わりを告げる。 明治時代になると高取城は無用の長物となり、政府により入札が行われ建物の多くが下げ渡されたという。土佐街道沿いの高取の町に城の遺構があるのも、こういう経緯によるものなのだろう。山頂に残った建物も管理する人がいなくなり、自然に朽ち果てていったそうだ。今では石垣のみが残る静かな空間となっている。 明治時代には城跡を観光に使うなんて発想はなかったから仕方ないが、何とも惜しいことをしたものだと思う。櫓程度でも残っていれば、もっと風情があったのにと、残念に思った。ただ、石垣だけでもその規模は分かるし、当時から植わっていたと思われる木々が巨木になって、古びた良い雰囲気を出している。石垣と木々の組合せも、兵どもが夢の跡といった感じで、これはこれでいいものかもしれない。 石垣の上に座って景色を楽しみながら昼食を食べた。先ほどの国見櫓のように奈良盆地が一望できる絶景ではないが、南に向かって吉野や熊野の山々が見渡せて素晴らしい。とにかく山頂の石垣エリアが広いので、たくさんの人が来て弁当を広げている。こんなに多くの人が登って来ているとは思わなかった。  石垣だけで上の建物がないと、この城がどういう構造になっていたのか直ちには分かりにくいが、とりあえず天守閣だった場所を探して行ってみた。ここには案内板があったので天守台だと分かったが、本丸側から見るとさして高い石垣ではなく、脇から石組み沿いに苦も無く登れる。しかし、天守台のもう一方の端へ行って二の丸方向を眺めると、とんでもない高さの石垣だということが分かる。しかも、これといった管理がしていないので、柵も何もない。転落したらただでは済まない場所で、子供と一緒に天守台に上がるとヒヤヒヤものだと思う。そうでなくとも、高所恐怖症の人にはお勧めできない。 我々がここを訪れたのは11月終わりのことで、既に紅葉の季節は終わりに近づいていた。この年は秋の気候が温暖で紅葉の色付きは全般に遅れがちだったが、山頂のことゆえ季節は一歩先を行っている。地面には膨大なもみじの葉が落ちていて、最盛期の鮮やかさを伺わせていた。もう少し早く来ていれば、紅葉を楽しめたのかもしれない。 昼食後一服して、みんなで記念撮影などしてから下山し始める。今度は、来たのとは反対側の壷阪寺方向に下りていくのだが、下りの道は複数あるようで、当日の案内役の指示に従って石垣の脇から細い山道を下り始める。現地に詳しい人と一緒だと、こういう時に迷わなくていい。 下りは最初がかなり険しい道で、下り切ったところが自動車の駐車スペースだった。どうやらここまで車で上がって来られるらしい。ここからだと、僅かの努力で城跡まで行けるが、自由に車で侵入していいものかどうかは分からない。ただ、この舗装路は麓まで続いていることは確かで、このまま舗装路を歩いて壷阪寺まで行けるらしい。 我々は道路を暫く歩いた後、途中から山道に入った。最初は平坦な森の中の道だが、その後は結構険しい行程となり、足下がおぼつかなくなる。何日か前の雨でまだ地面が湿っており、そこに落ち葉も積もっているため、幾度か滑りそうになりながら、上ったり下ったりを繰り返す。これは果たして道なのか、単に崖を下りているのか分からない箇所もあるが、そうしているうちに、道のあちこちに石仏が現れる。これを見るためにわざわざ舗装路をそれて山道に入ったのである。 石仏は幾種類もあるが、いずれも足場の悪いところで、よく彫ったものだと感心する。それぞれの石仏ごとに、木の札が立て掛けられており、何を彫ったものなのか解説がある。ただ、中には長年の風雪で表面が摩耗して、ここに仏様が彫られているという以外には判別が付きにくいものもある。  上の写真は最後にある石仏群で、五百羅漢像(ごひゃくらかんぞう)という解説がある。これは巨大な石にたくさんの羅漢を彫ったもので、見ごたえがある。 ここは、広い意味での壺阪寺の領域であり、五百羅漢の手前には、冥救地蔵、奥の院三尊、五社大神、十三体、三社尊などの石仏が岩肌に彫られていた。手元のガイドブックによると、これらを総称して香高山石仏(こうこうざんせきぶつ)というらしい。壺阪寺の奥の院に当たる場所だとも説明されている。しかし不思議なことに、壷阪寺でもらったパンフレットの中には、この石仏群は紹介されていない。 ちなみに、この香高山という山の名は、ガイドブックで高香山とも表記されている。どちらが正しいのだろうか。同じ発音になるので漢字が入れ替わっても支障はないのかもしれないが、取りあえず近鉄のマップの表記に従うことにする。 羅漢像は、並べてある数こそ違え色々な場所で見掛ける。お寺の境内にあるのは、十六羅漢とか十八羅漢が一般的だろうか。そもそもこの羅漢とは何者なのか。 よく説明に出て来るのは、仏陀に付いていた高弟のことで、転じて、修行して高位の段階に至った高僧のことを言うようだ。十六羅漢とか十八羅漢といった時には、特定の人物を指しているが、五百羅漢という時には、仏陀の高弟全てを指すのだろう。 それにしてもこの石仏群、なかなか見ごたえがあるのだが、如何せん、彫ってある場所が足場の悪いところなので、じっくり一体々々眺めていると道が渋滞する。崖みたいなところで立ち止まらざるを得なくなると後続の人に悪いので、ゆっくり写真を撮っている余裕がないのが残念である。最後の五百羅漢像だけは道のなだらかな箇所にあるので、じっくり楽しめる。この五百羅漢像の脇には、現代風の石仏群もある。これは明らかに壷阪寺の手になるものだろう。 ところで、先ほどの猿石のところで、高取城の石垣用に飛鳥から持って来られたという説を紹介しつつ、私なりの疑問点を書いたのだが、私が猿石を石垣用に持って来たことに疑問を感じるもう一つの理由は、この石仏群である。 飛鳥から猿石を運び上げて来なくとも、この石仏のところに大きな石はたくさんあるのである。高取城の石垣を組もうとしていた頃に既にこの石仏が刻まれていたかどうかは知らないが、仮に刻まれていたとしても、石垣に使うことに躊躇はなかったのではあるまいか。大和郡山の郡山城では、墓石でも石仏でも、石とあらば躊躇なく石垣に組み入れている。戦いの際に生死を分ける城の石垣なのだから、石仏の彫られた石を使うなど、何の躊躇もいらなかったはずである。でも使っていないところを見ると、石垣用に猿石をわざわざ持って来るほどの石材のひっ迫感は、結局なかったのではなかろうか。 さて、石仏群を見た後少し歩くと、舗装した道路に出る。先ほど山頂から下りた際に一旦アクセスした道路の続きである。その後はこの道路上を下って行ったが、ほどなくして道の右脇に壷阪寺の伽藍が見え始める。そして、左上を見上げると大観音像が聳え立っている。これには少々ビックリした。  壺阪寺は真言宗系の寺で、十一面千手観世音菩薩を本尊として祀っている。壺坂寺の正式名称は南法華寺(みなみほっけじ)というのだが、この名を知る人はほとんどいないだろう。みんな壺坂寺と呼んでいるし、お寺のサイトもパンフレットも壺阪寺で通している。いったいこの通称はどういう謂れのものかということになるのだが、これはお寺の起源に関係した名である。 寺のパンフレットによれば、大宝3年(703)年に元興寺(がんごうじ)の僧、弁基上人(べんきしょうにん)が、壺阪山で修行していた際に感得した千手観音を仏像に刻み、愛用の水晶の壺の中に納めて、その壺を坂の上の庵に安置して祀ったのが、この寺の始まりという。壺阪寺の名前も、この話から来ているわけである。ちなみに、壺を庵に安置した弁基上人は、壺阪上人(つぼさかしょうにん)とも呼ばれたらしい。 ところで、703年と言えば飛鳥時代の終わりで、まだ元興寺はない。当時、有力豪族の蘇我馬子(そがのうまこ)が飛鳥の地に仏教のお寺を建立し、法興寺(ほうこうじ)と名付けた。これは蘇我氏の氏寺であり、本格的な仏教寺院としては日本最古となる。710年に平城京へ遷都した際、この法興寺も奈良に移転することになり、移転後の名前を元興寺とした。この元興寺は規模こそ小さくなったが、今でも残っている。703年ということは、飛鳥の法興寺のことを言っているのだろうか。 もう一つ、弁基上人についてであるが、当時、弁基という僧はいるものの、この人は701年に僧籍を離れて還俗し、春日倉老(かすがのくらのおゆ)という名になっている。朝廷に仕えたものと思われ、後に常陸介(ひたちのすけ)に任命されている。703年という壺阪寺の創建年に間違いがあるのか、創建したのはこの弁基ではないのか、色々疑問の残る縁起である。 まぁあまりお寺の縁起を突き詰めても仕方ないが、壺阪寺というと、どこにでも当たり前のようにこの話が出て来るので、何となく気になるのである。 ちなみに、最初に紹介した正式の寺名は、平城京の時代になって元正天皇(げんしょうてんのう)が壺阪寺を勅願寺とした際に名付けたものである。 平安時代には貴族社会でも名の知れたお寺となり、観音霊場の一つとして栄えるとともに、真言宗の道場の一つとして多くの僧を集めたという。先ほど見た石仏が山中に彫られたのも、この真言宗の道場として栄え始めて以降のことだろう。ちょうどあの辺りが僧の修行の場だったということになる。 しかし、戦乱の世となって戦災に巻き込まれ、高野山に匹敵するとまで言われた壮大な伽藍も大半が焼失し、わずかな堂宇が残るのみとなって、壺阪寺は一旦衰退したようだ。 その後、この辺り一帯の支配権を得た豊臣秀長が、家臣の本多利久を高取城主に任命したと上の方に書いたが、この本多氏の下で壺阪寺の本格的な復興が始まるのである。江戸時代に入って本多氏の家系が途絶えると、今度は幕府旗本の植村家政が高取城主となり、植村氏の下でも壺阪寺は庇護を受け復興が進んだ。  こうして書くと、如何にも由緒ある古めかしいお寺というイメージなのだが、実際の壷阪寺は古い伽藍と新しい建物とが混在している。そのうえ、建築様式としてもインド風と日本風が混じるだけでなく、先ほど道路から見えたものも含めて、巨大な仏像が幾つもあるので、ちょっと不思議な雰囲気のお寺となっている。 更に私が驚いたのがスタンプラリーで、入り口でもらった「天竺渡来大石像巡り」という紙に載っている、境内の14の石仏を全て巡って御朱印をついて来ると、受付で粗品がもらえるというサービスがある。ここまでやっているお寺はそうはない。 ここに来る前に、壺阪寺に行ったことのある人に様子を聞いたところ、如何にも俗な感じのするお寺で独特の印象を受けると言っていたが、何となく分かる気もする。古い伽藍がなかったら、新興宗教のお寺と見間違えそうである。 由緒ある寺なのに今では現代風の俗な寺になっているという意味では、同じく奈良の信貴山(しぎさん)にある朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)を思い出す。飛鳥時代に仏教の受入れを巡って蘇我氏と物部氏が対立し武力衝突に発展した際、蘇我氏側についた聖徳太子が進軍途中の山中で戦勝祈願する。この時天空に毘沙門天が現れたので、戦いに勝利した後その山に毘沙門天を祀ったのが朝護孫子寺の始まりである。信貴山の名も聖徳太子の命名と伝わる。 しかし現在の朝護孫子寺は、商売繁盛や金運上昇が前面に出て、伽藍も近代的で俗っぽいものが多い。聖徳太子の前に毘沙門天が現れたのが寅年、寅日、寅の刻だったという伝承から、境内の至るところに寅の巨大な置物が飾られているのは仕方がないとしても、例えば、金運招福の神として銭亀善神という独自の神様をお祀りして、そのお札が1億円札というのが、聖徳太子ゆかりの寺に合っていない気がする。まぁ1億円札の肖像画が聖徳太子というところがご愛敬だが…。壺阪寺も、どことなくこれと同じような印象を受けた。 さて、この壺阪寺の本尊の十一面千手観世音菩薩だが、お参りすると目の病気に効果があると伝えられる。どういう経緯で眼病に霊験があるという話になったのかは知らないが、これを下敷きに作られたのが、明治時代にヒットした浄瑠璃の演目、壺坂霊験記(つぼさかれいげんき)である。 私はたまたま東京でこの壺坂霊験記の演劇だったか歌舞伎だったかの看板を見たことがあって、その時にどういう話なのかを知ったのだが、盲目の沢市とその女房お里の物語である。 沢市は盲目ゆえ普通の仕事には就けず、三味線を弾いてお金を稼いでいる。それだけでは足りず、妻のお里も内職をして家計を助ける。二人は貧しいながらも幸せに暮らしていた。 ところが、あるとき沢市は、妻が夜明け前に床を抜け出していることに気付く。毎日のことなので浮気をしているのではないかと疑い、妻に問いただすと、お里は、沢市の目が見えるようになるよう壺阪寺にお参りしていたのだと白状する。通い出してから、実に3年になるという。 沢市は、献身的な妻を疑った自分を恥じるとともに、自分がどれほど妻の重荷になっているかを気にし出して、ついには思い詰めて、谷に身を投げ自殺を図る。それに気付いた妻のお里は、自らも同じ場所に身を投げて夫の後を追うのである。 壺阪の観音様は二人を哀れに思い、生き返らすとともに沢市の目も見えるようにしてやる。 まぁざっと、こういう話である。壺阪寺境内には、盲目の沢市とその女房お里の像が飾られている。この像も、如何にも俗な感じはするわけだが…。  浄瑠璃でヒットしたこの話は、歌舞伎、講談、浪曲でも演じられてすっかり有名になった。おそらくこの大ヒットで、壺阪寺は正式名称を出さずに、通称で通すようになったのではなかろうか。ただ、今日この壺坂霊験記を知っている人がどの程度いるのかは疑問である。一緒にハイキングに行った人の中でも知っている人は少数派だった。 ちょうど、上の沢市とお里の像の横の建物で、歌舞伎の壺坂霊験記のビデオを上映している。すわってじっくり見られるようになっており、お寺としても壺坂霊験記による宣伝効果に期待している様子が伺える。座って少しばかり見たが、亡くなった五代目中村勘九郎が沢一の役をやっており、少々懐かしかった。 他にも売店に壺坂霊験記の手拭いなどの記念品が売っているが、ここには有名な「妻は夫をいたわりつ 夫は妻にしたいつつ」で始まる浪曲の名セリフが染め抜かれている。しかし、現在これを知っている人はどれくらいいるのだろうか。私は子供の頃にこのセリフをテレビ番組で聞いたことがあるのだが、哀調の調べが妙に心に残った。 こうした俗っぽさが満載の壺阪寺だが、今でも人気のあるお寺で参拝者は結構いる。やはり眼病が治るという御利益が大きいらしく、参拝者の奉納品にもその旨が記されている。壺阪寺特製の目薬まで売っていて、参拝者の心をつかむべく努力しているのだろう。また、お寺の一角には、養護盲老人ホームの慈母園という施設まである。壺坂霊験記の宣伝効果は絶大だったのではなかろうか。 ところで、浄瑠璃、歌舞伎、浪曲など様々なジャンルで取り上げられている壺坂霊験記だが、この沢市とお里の夫婦は、実在の人物だったことを知ってビックリした。私は物語の筋から言って、誰かの創作による人情話と勝手に思っていたのだが、沢市とお里は高取の人らしく、お墓が町内の信楽寺(しんぎょうじ)にある。 さてそうなると、二人とも身投げしたというのも事実となるが、この身投げした谷というのが壺阪寺境内脇に実際にある。先ほど壺坂霊験記のビデオを見た建物の脇が深い谷になっているのだが、ここに沢市とお里が身投げしたとガイドブックには書いてある。  覗き込んでみると木が密集しており、ここから身を投げても木の枝に引っ掛かって助かる見込みはあるような気がする。ただ、だからと言って、夫の沢市の目が見えるようになったりはしないだろう。そこのところは創作のはずである。いや、もしかして飛び降りたショックで何がしか見えるようになったのだろうか。 さて、ひとしきり境内を散策して休憩した後、壺阪寺を出て近鉄の壺阪山駅に向かって山を下りていった。自動車道を下りるのかと思ったら、案内役の先導で、駐車場脇から延びる山道を下りる。裏道とでもいうような沢沿いの道で、ひんやりとしている。全体に湿っていて足下がぬかるんでいる部分もあるが、自動車が脇を通る道を行くよりは、こちらの方がよほどいい。 麓まで下りた辺りで再び自動車道に合流し、少し先の川に架かった橋を渡って道路沿いを進み、元来た町外れの場所に到着する。後は駅まで、土佐街道を引き返した。この日歩いたのは2万歩強で、山登りもあったから、そこそこの運動量になったものと思う。 日本三大山城の一つ高取城跡と、新旧・日印入り乱れた壺阪寺の組合せはなかなか面白いし、それぞれ一見の価値はある。山登りと山頂からの絶景も加わって、休日のハイキングには絶好のコースだと思う。出来ることなら自動車ではなく、歩いて登りたいコースである。 |